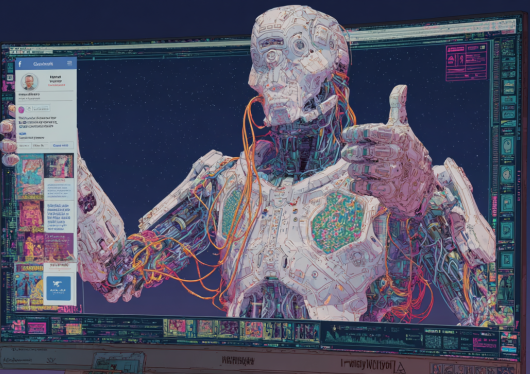

2025年8月22日,Meta(Facebook、Instagram母公司)宣布与AI图像/视频生成领域的初创公司Midjourney达成合作——Meta将授权Midjourney的“美学技术”用于其“未来模型与产品”,这是Midjourney自推出以来首次与大型科技公司达成此类合作,合作由Meta新任首席AI官、Meta超级智能实验室(Meta Superintelligence Labs,MSL)负责人Alexandr Wang(前Scale AI创始人兼CEO)正式官宣。

而Meta这次主动“抱大腿”,背后藏着怎样的算盘?这波合作,又会让我们普通人的数字生活发生什么变化?

行业地位:即便推出三年且AI图像/视频领域竞争加剧,这家位于旧金山的“无外部投资”初创公司,仍是2000万用户心中的“黄金标准”(如科技媒体基本都是用其生成文章头图)。

近期动态:2个月前新增“图转视频”功能,可将平台生成或用户上传的图片转化为艺术感视频,超出用户预期;上月启动“企业API调研”,开放申请问卷,计划让其他企业基于其图像生成模型开发产品。

核心立场:创始人David Holz在合作官宣时反复强调“独立性不变”——仍是社区支持模式,无外部投资者,且持续推进“构建更人性化未来”的一系列野心项目。

组织变革:2025年8月重组AI业务,成立Meta超级智能实验室(MSL),将AI工作拆分为“研究、训练、产品、基础设施”四大核心赛道,由Alexandr Wang掌舵(此前Meta对Scale AI投资143亿美元,Wang随后加入Meta)。

人才与目标:以“数亿美元级薪酬”从OpenAI、Anthropic、Google DeepMind等挖来顶尖人才,核心目标是“为每位用户提供个性化人工超级智能”。

内部争议:部分研究员对AI变革的“速度与规模”感到不安,也有人认为Wang快速集中权力“既必要又冒险”,但Meta押注AI为未来的战略已非常明确。

简单说:Meta有“亿级用户+超强算力”,但缺“让AI变好看的本事”;Midjourney有“美学魔法”,但缺“触达数十亿人的渠道”。这波合作,简直是“大力士配上神笔”。

别看双方官宣时说得热热闹闹,其实各自都有“底线”。

Meta这边,野心很明确:借Midjourney的技术,把AI产品从“能用”升级到“好用又好看”。毕竟现在AI赛道竞争太激烈,OpenAI、Google都在抢“个性化体验”的风口,Meta急需用“美学优势”拉开差距——以后你在Instagram发动态,可能随手就能生成“美术馆级”的配图;戴Meta VR眼镜进入虚拟世界,看到的场景也可能从“游戏画质”变成“电影级画面”。

但Midjourney的态度就谨慎多了。创始人David Holz在官宣时,特意加了一句“划重点”:“我们还是独立的社区实验室,没有投资者,继续做‘人性化未来’的项目”。

这话不是没道理。Midjourney的核心粉丝,很多是冲它“无资本干预、纯粹做艺术”来的。要是跟Meta合作后,画风变得“商业化”“流水线”,很可能丢了自己的立身之本。所以这次合作,Midjourney既要“借Meta的船出海”,又得“守住自己的船舵”。

不过目前来看,这波合作还停留在“画饼阶段”——很多关键问题,Meta和Midjourney都没说清楚。

第一个悬念:花了多少钱? 作为Meta首次和Midjourney这类初创公司合作,这笔授权费到底是“亿级”还是“十亿级”?要知道Meta之前给Scale AI砸了143亿美元,这次对“美学技术”的估值,可能暗示AI赛道的价值新方向。

第二个悬念:什么时候能用上?是下个月刷Instagram就能用Midjourney风格的滤镜?还是要等一两年,才能在Meta的VR设备里看到升级后的画面?如果只是“远期规划”,恐怕会让期待的用户失望。

第三个悬念:小企业还有机会吗?之前Midjourney还说要开放“企业API”,让小公司也能用上它的技术做产品。现在跟Meta合作了,会不会变成“独家授权”?以后只有Meta能用上这波美学技术,其他企业只能干瞪眼?

这些问题,现在还没有答案。但可以肯定的是,一旦技术落地,我们的数字生活大概率会“变好看”——毕竟,谁不想发朋友圈时,随手就能生成一张别人问“这是哪拍的”的艺术图呢?

其实Meta和Midjourney的牵手,也藏着各自的“软肋”。

行业层面:Meta的“算力优势”与Midjourney的“美学优势”结合,可能重塑AI图像/视频生成领域的竞争格局,推动行业从“功能达标”向“体验卓越”升级。

Meta层面:加速AI产品差异化,但若技术落地不及预期,可能加剧内部对AI战略的争议。

Midjourney层面:面临“独立属性稀释”的社区信任风险——其核心竞争力之一是“社区支持、无资本干预”,与科技巨头合作可能引发用户担忧。

但不管怎么说,这波合作都是AI圈的一个“信号”:单纯的“技术硬实力”已经不够了,未来的AI竞争,拼的是“技术+美学+用户体验”的综合实力。